本・書籍に関する用語集

編集

本来は、「文章やその他材料を集め書籍などを作ること。」という広範な意味がありますが、本サイト内では、原稿に基づき本全体の構成や紙面のレイアウトを整えるという意味で使用。

組み版

依頼者(編集者)の指示に沿って文字の大きさ、行間、書体、レイアウトなどの設定を行い紙面を作成する作業。

組み版専用のソフトを使用して行う。近年では組み版を編集作業の一部とする傾向にある。

テキストデータ

プレーンテキストとも言い、書式のない文字だけのシンプルなデータ(.txtの拡張子が付いたファイル)。通常テキストエディターで作成するが、ワープロソフトからも簡単に書き出すことができる。組み版作業は、組み版ソフトにテキストデータを流し込んで編集作業を行う。

PDF(ピーディーエフ)

アドビ社によって開発された、電子文書データ(あるいはそのフォーマット)。相手のコンピュータの機種や環境に依存せずオリジナルと同じイメージを再現できる。基本的に印刷機能をもつソフトであれば、同社のAdobe Acrobatを利用してPDFを作成することができる。 出版、印刷業界では入稿、校正などに広く使われている。現在ではMS Officeなどからも簡単に作成できる。

入稿

執筆者(依頼者)が、印刷所などに完成した原稿をひきわたすこと。

校正

印刷の前に誤字、脱字や間違った表現、デザイン、レイアウトなどのチェックをし訂正(訂正の指示)をすること。執筆者が責任をもって行う重要な作業。 最初の校正を「初校」、2回目以降を「二校」、「三校」…と言う。最終的に間違いがなくなった段階を「校了」という。

校了

校正の最終段階で間違いがないことを確認し次の工程(刷版、印刷など)に進むことを了承する。

責了

校正の最終段階で訂正箇所がごく僅かな場合、印刷所の責任で執筆者には確認を取らずに次の工程に進むことを了承する。

トリミング

写真の使用したい部分だけを抽出し、縮小拡大する作業。

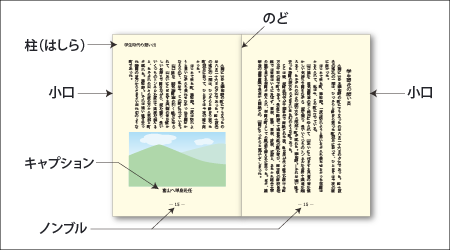

キャプション

写真や図版の下部などに記載されるその説明。

ノンブル

各ページに記載されるページ数を示す数字。

柱(はしら)

紙面の上部または、下部に題や章題を表記したもの。

のど

紙面の綴じ側の余白または、綴じる側。

小口(こぐち)

本の断面。(一般的に綴じ側と逆側)

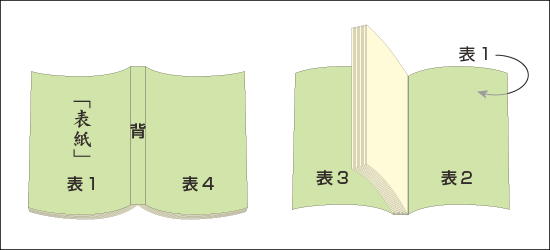

表紙の名称

表紙には下図のように4つの面がありそれぞれ「表1」、「表2」、「表3」、「表4」と呼びます。

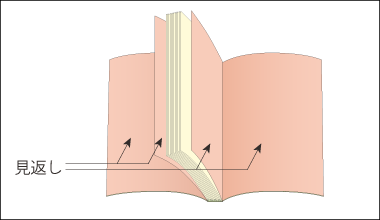

見返し(みかえし)

表2・表3と本文の間に補強用として貼り付ける紙。装飾的な要素も加味して用紙を選ぶ場合が多い。

扉(とびら)

巻頭に本の題名や著者名を記載したページを「本扉(大扉)」。本文中に章題などを記載したページを「中扉」という。

ルビ

振り仮名。

奥付(おくづけ)

最終ページに題名、著者名、発行日、発行者名、発行所、印刷所などが記載されたページ。

上製本/ハードカバー

表紙をボール紙に貼り、本文をくるんで綴る製本方法。表紙が本文より一回り大きい。高級感があり強度も強い。

並製本/ソフトカバー

表紙に厚紙(あるいは本文と同じ紙)を使用し、本文をくるむ製本方法。仕上がりは表紙と本文が同じ大きさ。上製本に較べ安価。

中綴じ

表紙、本文を丁合いし2つ折りし、折り目部分を針金(ホチキス)どめする製本方法。少ページの冊子に適している。ページ数は4の倍数。

※ここに記載した用語は、出版社や印刷所などで使用される業界用語で会社によって多少異なる使い方をする場合があります。

低価格での本・書籍の作成をご検討の方はこちらを

- ホーム >

- 本に関する用語